齊魯網(wǎng)·閃電新聞6月2日訊 天下第一泉風景區(qū)擁有濟南兩大名勝——趵突泉和大明湖,之所以成為名勝,是因為它能代表濟南的風物及傳統(tǒng)。

在這些文化景觀中,一方方碑刻,一處處楹聯(lián),在歷史的一個瞬間生成,凝固下當時的時間、地點、人物、事件以及生發(fā)出的感情,這些信息像被存儲在芯片中一樣,后人可隨時打開查閱,通過文字去穿越回歷史中的某個片段,與古人相會。

第一泉景區(qū)的碑刻數(shù)量眾多,但在歷史上遺失的同樣不在少數(shù)。結合景區(qū)文化建設定位,逐步恢復并增加歷史碑刻,成為景區(qū)文化建設的一項重要工作。

機緣巧合——康熙真跡面世促成御碑恢復項目

2018年7月3日,北京故宮博物院與山東博物館聯(lián)袂主辦的“中正仁和——走進養(yǎng)心殿”展在山東博物館開展。

養(yǎng)心殿是清代自雍正帝以后皇帝的寢宮,至乾隆年加以改造、添建,成為集召見群臣、處理政務、皇帝讀書等為一體的多功能建筑群。為迎接故宮建成600周年,養(yǎng)心殿進行大修,故宮博物院將養(yǎng)心殿的幾百件文物進行全國巡展,而山東博物館就是第四站。

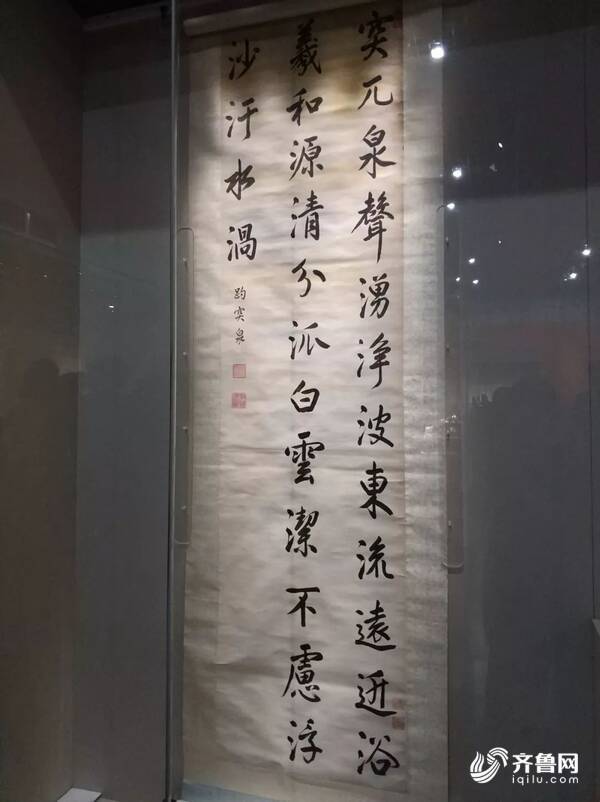

為了讓此次展覽更貼近山東觀眾,故宮博物院精心挑選了兩件與山東直接有關的作品,一是乾隆繪制的“岱廟漢柏圖軸”,另一幅是康熙南巡途經濟南府時親筆所書的“趵突泉詩軸”。本次大展,反響強烈,吸引眾多觀眾。而康熙手書“趵突泉詩軸”引起濟南文史專家高度關注,并表達將作品留在濟南的強烈愿望。

根據(jù)專家意見和社會反響,景區(qū)第一時間與省博物館、故宮博物院取得聯(lián)系并組織召開專家論證會,與會專家一致認為:康熙這首詩是描寫趵突泉詩作的代表之一。如今,既然真跡出現(xiàn),應當刻石立碑,以彰濟南泉水文化之厚重。并同時提出,原位于歷下亭內的乾隆御碑遺失,但有拓片資料存世,也應選擇適當時機予以恢復。御碑石材建議使用本地青石,碑座、碑額、碑身圖案及尺寸參照現(xiàn)有御碑,以符合御碑規(guī)制。康熙御碑建議安裝到趵突泉附近區(qū)域,以方便游客游覽觀賞,歷下亭御碑建議恢復原貌,安裝在歷下亭中。

在論證會之后,景區(qū)通過省級有關部門與故宮博物院取得聯(lián)系表達訴求。故宮博物院積極配合,提供了高清圖片供刻制御碑所用。

同時,歷下亭乾隆御碑的拓片高清圖也從文化專家中征集到。原始資料就位,選材及制作工作接續(xù)展開。

建新如舊——保護利用求新,恢復歷史如舊

兩通御碑的內容均已確定,石材的選擇上成為景區(qū)面臨的一個難題。景區(qū)調研了老城區(qū)內現(xiàn)有的民國之前的碑刻以及閔子騫墓存放的大量碑刻,均是濟南本地青石材質。景區(qū)走訪了濟南周邊的多家石材廠,終于在一戶老石匠家里找到尺寸符合要求的石料。

為兼顧雕刻與做舊工藝,景區(qū)將石料運至“石雕之鄉(xiāng)”嘉祥,由工藝美術大師、石雕非遺傳承人主持加工制作。圖案與文字雕刻符合要求后,再進行多輪做舊處理,力求做到與周邊環(huán)境的協(xié)調統(tǒng)一。

經過近一年的籌備、制作,兩通御碑終于在端午節(jié)前完成安裝。康熙御碑總高3.72米,碑座為雕花象鼻腿貢案樣式,碑額為浮雕雙龍戲珠,碑陽雕有云龍紋邊飾。乾隆御碑總高3.24米,碑座雕刻二龍戲珠,碑額為浮雕六龍捧珠,碑陽邊飾與碑側為云龍紋圖案。

為便于游客識讀,御碑落成后,在碑身上附一張拓印好的拓片。黑白相間,字跡清晰,最大限度地還原了碑刻書法的金石韻味。每通御碑配套一份說明牌,介紹碑刻名稱、書者及釋文,進一步提升了可讀性。

碑刻集文學、書法、繪畫、雕刻等多種藝術形式為一體,是濃縮園林文化的藝術品,具有以點帶面、點石成金的作用。恢復御碑,連通時代脈絡,充實文化內涵。天下第一泉風景區(qū)將繼續(xù)秉持文旅融合理念,為游客提供更加豐富的游覽選項,讓人民群眾共享發(fā)展成果,向世界講好泉水故事,助力提升濟南城市軟實力,創(chuàng)建全國文明典范城。