聚力科技興海 海洋之上逐夢蒼穹丨走在前 挑大梁 · 海上新山東

來源:山東新聞聯播

2025-08-29 18:54:08

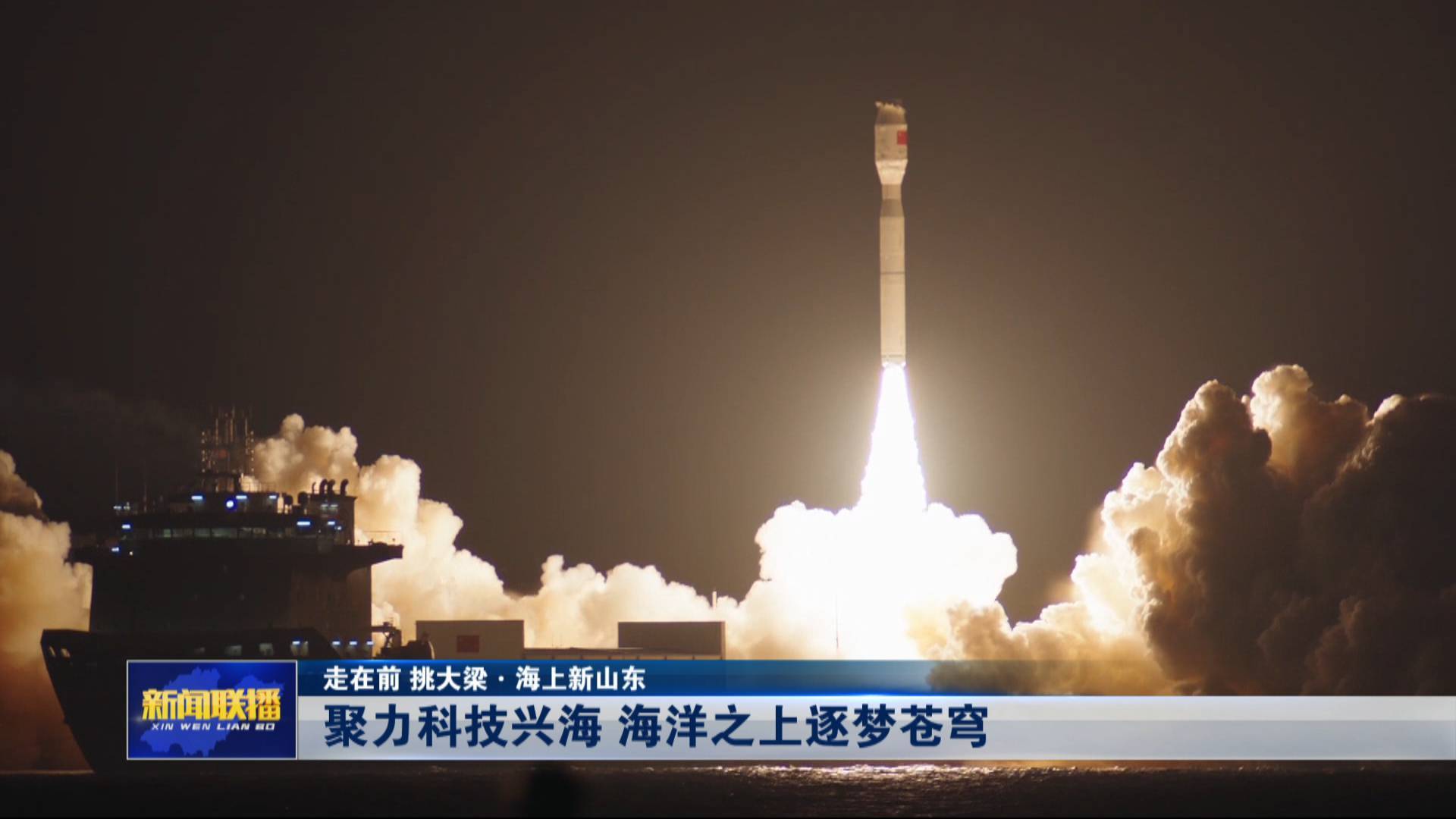

齊魯網·閃電新聞8月29日訊 海洋是高科技競爭的前沿領域,山東聚力科技興海,推動海洋科技實現高水平自立自強。《海上新山東》專欄今天請看:山東統籌技術創新資源,攻關火箭海上發射技術,讓海工與航天有機融合,打造從火箭制造、發射到衛星應用的全產業鏈。

近日,在山東近海海域,由海陽東方航天港總裝出廠的捷龍三號遙六運載火箭,完成一次海上衛星發射任務,它采用一箭十一星的方式,將吉利星座04組衛星精準送入軌道,這是我國成功實施的第17次海上火箭發射任務。

觀眾吳澤鋒說:“我是來自廣州,很震撼,不枉此行。”

觀眾潘俊梅說:“無法用言語表達了,也為我們的祖國感到自豪。”

滕瑤是海上發射的海面總指揮,也是“東方航天港號”發射船的總設計師,他和團隊一同保障過17次海上發射任務。別看現在火箭海上發射逐步進入常態化,8年前,滕瑤接手的卻是一個燙手山芋。海上發射靈活機動成本低,遠離人口密集區,安全可靠,可是想搞海上發射,我國沒有相關裝備。有關部門找到了長年從事海工裝備研發的滕瑤,問他能否設計建造。

山東省海上航天裝備技術創新中心主任、魯東大學蔚山船舶與海洋學院教授滕瑤說:“海上叫‘無風三尺浪’,船再怎么平穩,它總是晃蕩,(火箭)在出這個彈射器的時候,會不會尾巴到了這個剛出還沒出口的時候,就晃得比較大了?會不會對它的飛行姿態造成比較大的影響?正負多少度?對于航天來說,就是零和一的問題。要么我勝利,要么可能就是非常嚴重的后果。”

滕瑤接下了這個任務,為了快速推動技術攻關,魯東大學牽頭成立了山東省海上航天裝備技術創新中心,首先嘗試把一艘大型半潛式駁船改裝成了發射平臺。

山東省海上航天裝備技術創新中心成員、魯東大學蔚山船舶與海洋學院教師郭艷利說:“不僅僅要有一個合適平臺,同時要有一套裝備,要承載火箭發射過程中的反推力,設計了一整套輔助發射架和一套適應海上發射的地面系統。”

不僅要有硬件,把龐大的火箭指揮系統全搬到海上,還需要各個工種、各種裝備集合在一條保障船上,團隊不斷優化重構發射流程。

山東省海上航天裝備技術創新中心成員、魯東大學蔚山船舶與海洋學院講師李佟說:“因為中國沒有在海上發射過火箭,沒有任何的數據,我們是按照發射火箭的體積、重量、推力等等,做這個數值的仿真和模擬,相當于是我們通過物理模型去給它推演出來。”

與此同時,海上發射、母港建設的選址工作也同步展開,最終,地理位置優良、對軌道適應能力強、海工工業基礎好的煙臺海陽成為中國首個“海上發射母港”。2019年6月5日,長征十一號固體運載火箭以煙臺海陽港作為發射母港,以“一箭七星”的方式圓滿完成了我國首次海上發射任務,我國成為世界上第三個掌握海上發射技術的國家。

山東省海上航天裝備技術創新中心副主任、魯東大學蔚山船舶與海洋學院教授鞏慶濤說:“前幾次發射主要是以冷發射為主,就是把火箭彈起,空中點火,這種發射距離甲板面大概100米的高度,但是到了熱發射,它其實是在甲板上直接點火。”

實現零的突破,還要進一步滿足不同火箭的發射需求。山東把海上衛星發射與回收項目列入重大創新工程,接連突破海上發射火箭尾焰導流與防護等20多項關鍵核心技術,我國第一艘海上衛星發射船——“東方航天港號”應時而生,它長162.5米,寬40米,可滿足大中型固體運載火箭、中小型液體運載火箭的發射與回收需求。

滕瑤說:“火箭尾焰超過2800度,幾乎沒有任何常規金屬能扛得住,我們其實是采用了一種多次可復用、耐燒蝕的材料和技術。同時它既可以在較淺的水域里邊拋錨作業,也可以在較深的海域里邊用它的動力系統保持位置執行發射。”

“東方航天港號”不負眾望,先后成功執行了全球最大固體運載火箭“引力一號”等發射任務。滕瑤團隊成為國內唯一掌握海上發射技術的全周期保障服務團隊。向海尋夢,問天不止,現在,越來越多的航天企業和項目落戶山東,山東正加快建設百億規模的商業航天產業集群。

中國科學院院士、中國工程院院士李德仁說:“要把山東打造成海上衛星發射場,建立一個東方的航天城,那么航天城它就要能做火箭、做衛星、發射、管理、運營、應用,服務到各行各業去,因為這有好的條件,也有政府的支持,我們可以把這些優勢力量在一個體制之下把它組織起來,更好為國家作出貢獻。”

以新質生產力引領打造海上新山東,目前已突破大型遠洋船舶用渦輪增壓器研發、燃氣輪機用高溫合金材料生產等97項關鍵核心技術,2024年山東海洋領域共有5項成果獲國家科技獎,占全國海洋領域獲獎數量的一半。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

海上新山東|聚力科技興海 海洋之上逐夢蒼穹

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

2025山東養老服務消費提振年“魯樂秋安”愛心購物消費季啟動儀式暨養老產業高質量發展銀企對接活動在煙臺舉行

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

逛博物館領小紅花,全民參與守護數字文物!

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

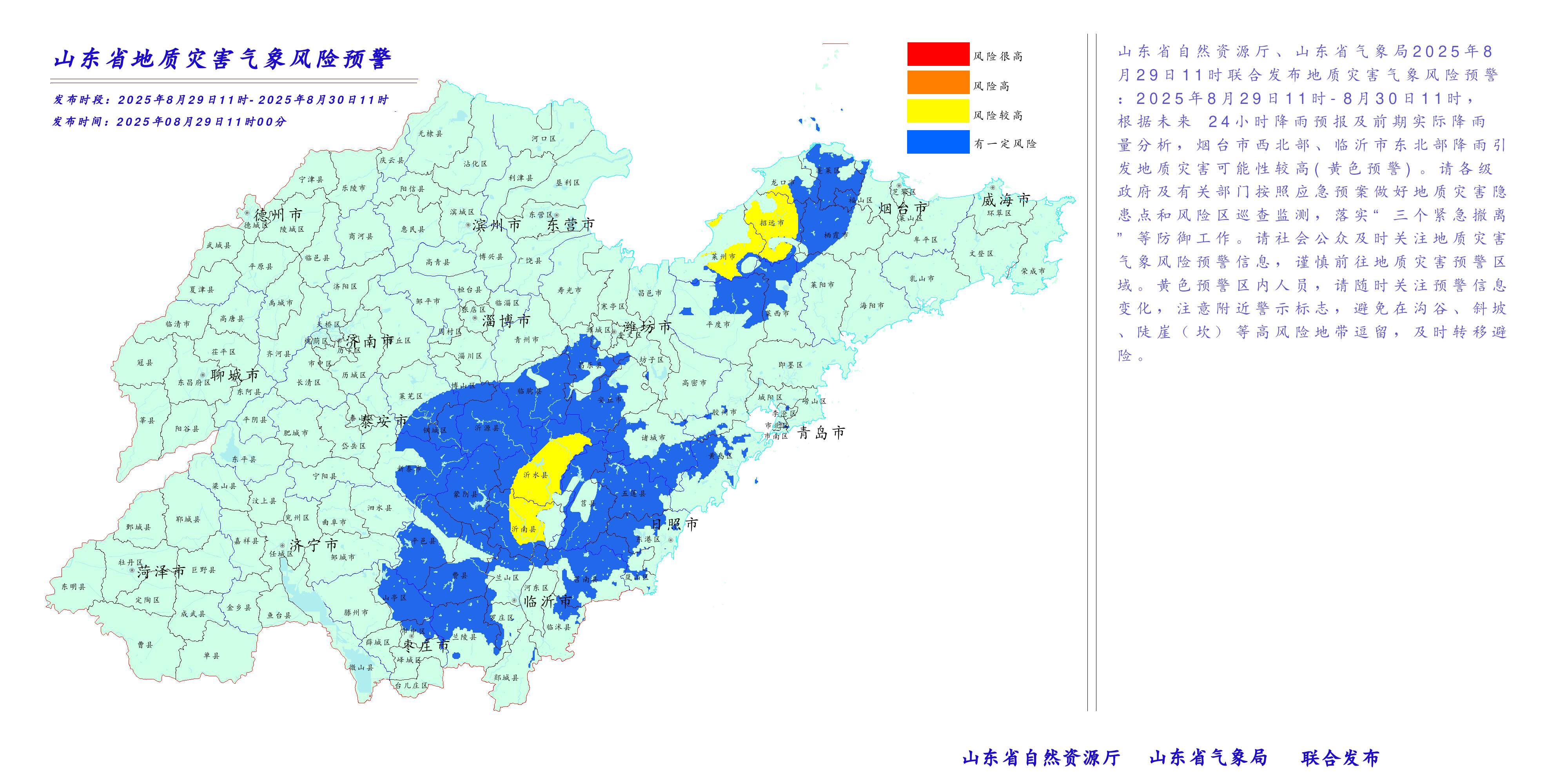

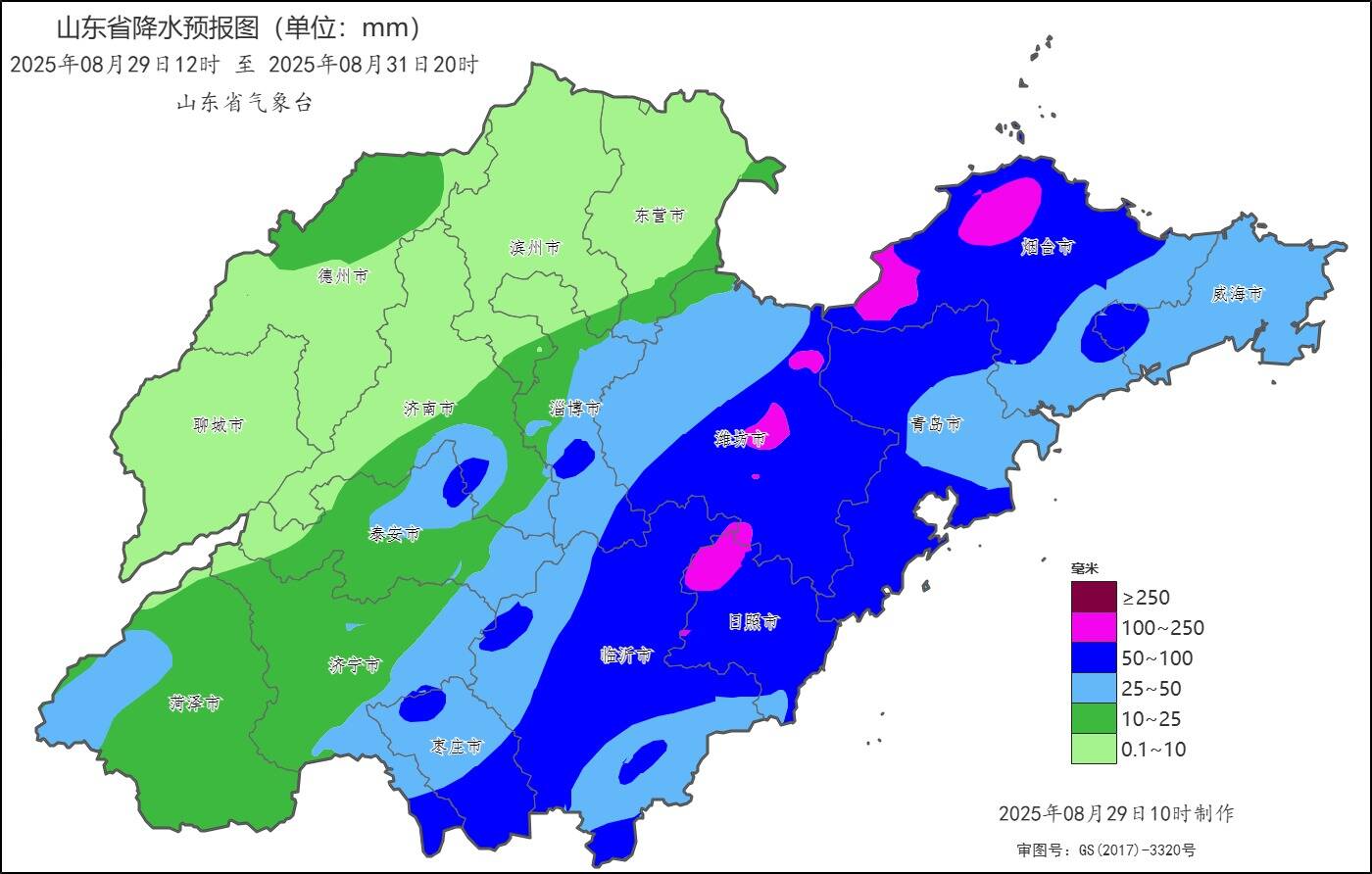

濰坊、日照、臨沂等市局部地區發生山洪災害的可能性較大

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

“人工智能賦能現代產業發展”專家創新大講堂在威海舉行

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

黃色預警!煙臺市西北部、臨沂市東北部因降雨引發地質災害可能性較高

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

浪潮科技亮相2025中國國際大數據產業博覽會

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

文化中國行|“藝”起去旅行:一部劇奔赴一座城——跟著電視劇走進沂南紅色影視基地

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

青島海關查獲爆炸式鉚釘1.8萬個

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

山東編制市場監管重點事項清單 提升涉企執法效能

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

1380粒“三無”減肥產品在青島被查獲

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

局部暴雨+雷電+10級風!山東發布暴雨藍色預警 中東部未來三天有較強降雨

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29

我為民企辦實事丨想在前 干在前 沖在前 山東全力護航民營企業發展

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-08-29