《檔案里的山東抗戰》包裝制作:王柄臣

當山東抗戰時期的一件件原始珍貴歷史檔案呈現在眼前時,我深知這不僅僅是一份技術活兒,更是一場與歷史的對話。我們的目標很明確,讓這些沉睡的檔案“活”起來,后期包裝作為連接歷史與觀眾的橋梁,其使命不僅是“美化”,更是讓沉睡的檔案“開口說話”,將山東抗戰那段波瀾壯闊的歷史生動地呈現在觀眾眼前。

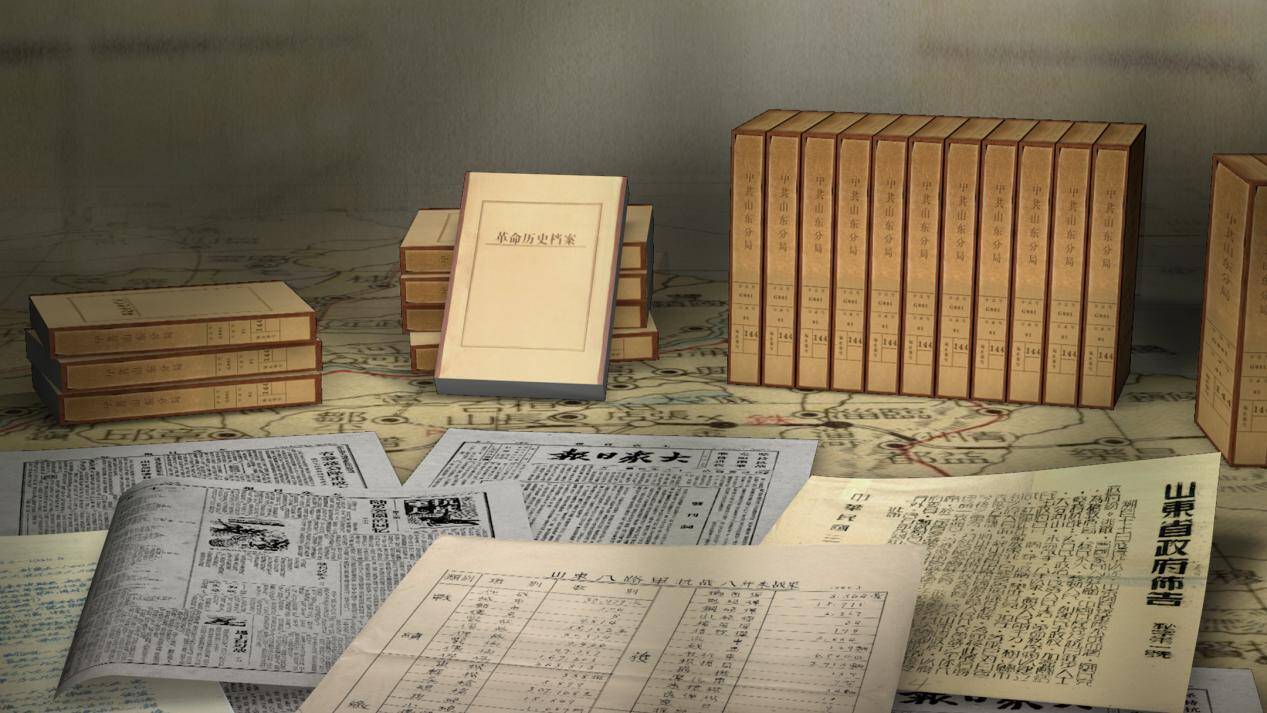

山東抗戰的史料浩如煙海,系列文獻紀錄片《檔案里的山東抗戰》全片使用山東抗戰珍貴紙質文件106件,歷史圖片522張,歷史報紙版面65版,歷史影像15分鐘,以及大量實物檔案、聲音檔案,其中許多珍貴檔案首次公開。如何在36集的文獻紀錄片里讓這些檔案既保持歷史厚重感,又具備敘事推動力?我們認為,后期包裝不能喧賓奪主,而是要服務于檔案本身,包裝形式要服務于內容邏輯。讓觀眾在觀看過程中,既能感受到歷史的厚重感,又能清晰地理解檔案所承載的信息。如講述陸房突圍戰,呈現戰斗回憶錄時,包裝只需在回憶錄和報紙報道原文中,采用“手劃標紅”的包裝方式。紅色飽和度精確控制在70%——既醒目又不刺眼,如同歷史留下的血色印記,讓靜態的文字產生動態的敘事張力。

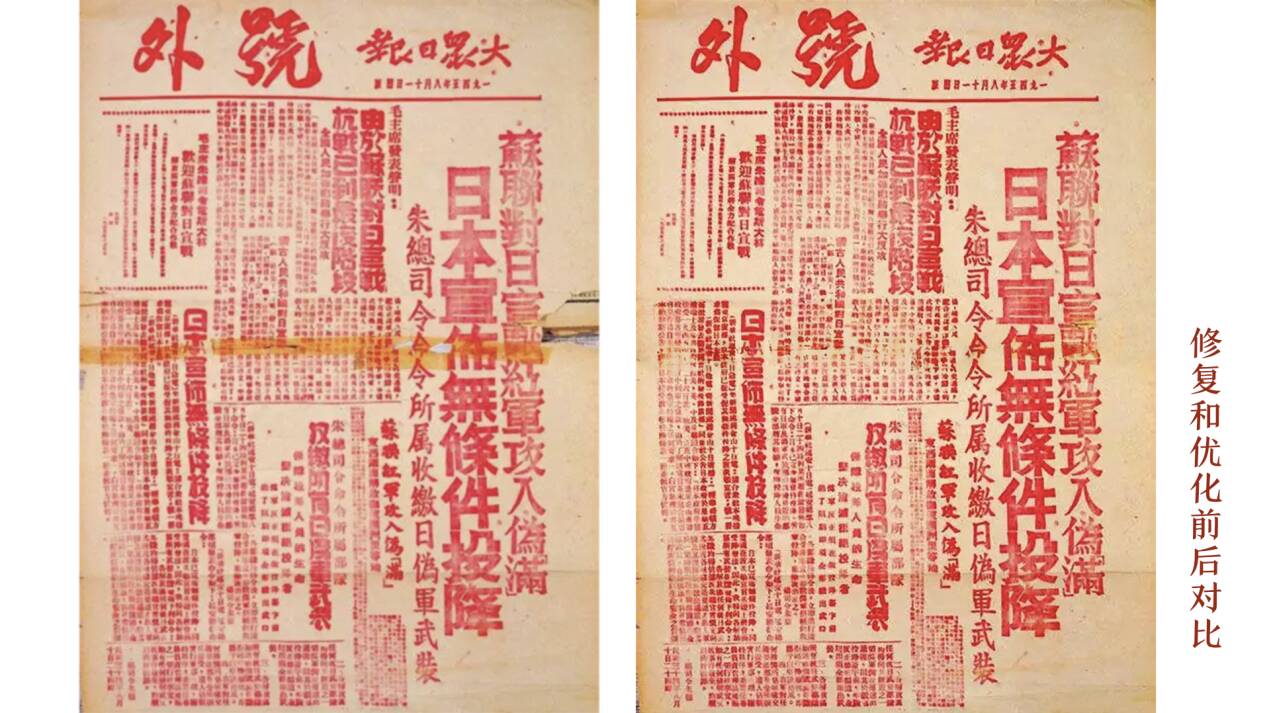

在制作檔案文件類的包裝時,會碰到處理一些有破損的檔案文件,我們會通過數字技術手段進行修復,盡可能還原檔案的原貌,讓觀眾能直觀地感受到歷史的滄桑。在處理多件、多頁文件時,為保證文檔的完整性,在符合歷史厚重感效果的基礎上拼合文檔內容處理,為了增強觀眾的代入感,我們還添加了輕微的動態效果,鏡頭的運動,模擬紙張在飄落時的光影狀態,既不破壞檔案完整性,又能引導觀眾聚焦關鍵信息。

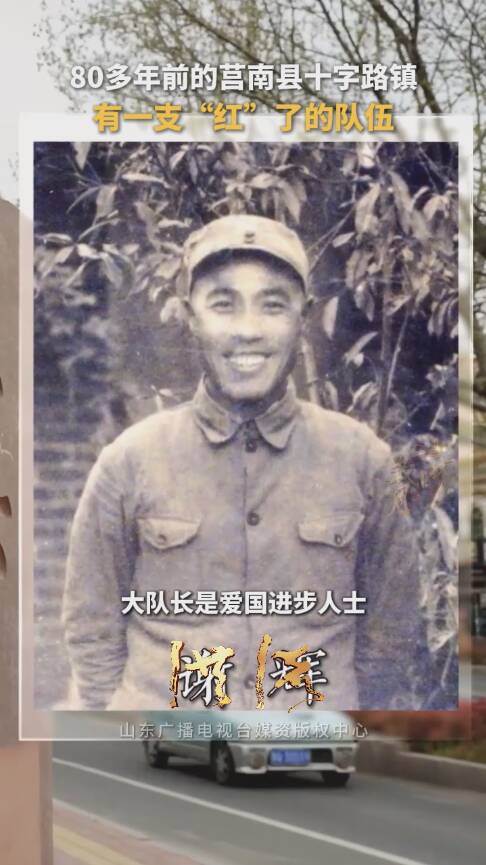

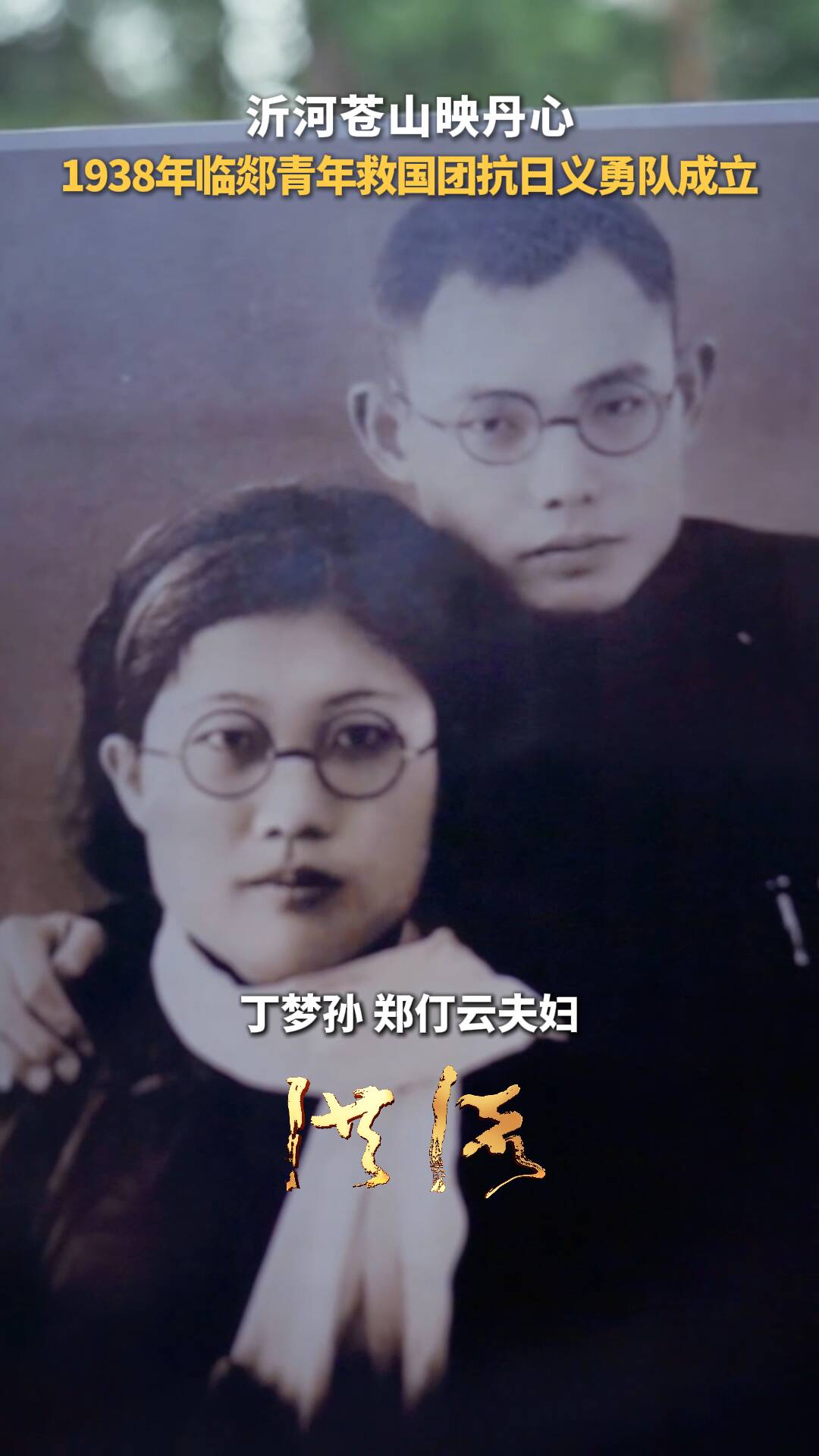

歷史照片、圖片類包裝也頗具挑戰。很多抗戰時期的照片由于年代久遠,存在褪色、模糊等問題。我們運用專業的圖像處理軟件,對這些照片進行修復和優化,調整色彩、對比度,讓照片中的人物和場景更加清晰。對于一些具有重要歷史意義的照片,我們還會進行局部放大,突出關鍵信息,讓觀眾能更深刻地感受到照片背后的故事。

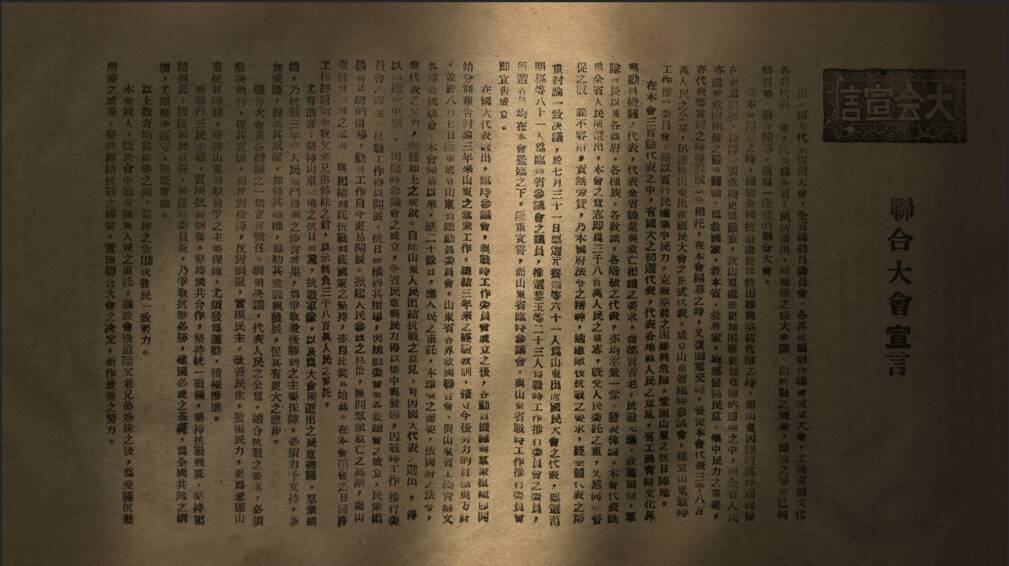

對于缺乏影像記錄的場景,我們邀請插畫師根據史料記載,將一些重要的戰斗場景、英雄事跡等用繪畫的形式表現出來,再通過動畫制作技術,讓這些繪畫“動”起來。如“徂徠山起義”“天福山起義”動員會的場景;女干部將縫制的山東省內現存最早的黨旗交給農民劉洪秀并發展黨員的故事;1941年冬,日軍掃蕩沂蒙山區,省臨時參議會副參議長將《聯合大會特刊》交與王換于保管;莒南縣民主選舉;鐵道游擊隊員截火車等故事。在制作過程中,我們嚴格遵循歷史事實,確保動畫內容的真實性。同時,在畫風上,我們采用了具有年代感的黑白色調風格,這種藝術化處理既規避了史料不足的局限,又形成了獨特的視覺符號。讓觀眾能更好地融入當時的歷史情境中。

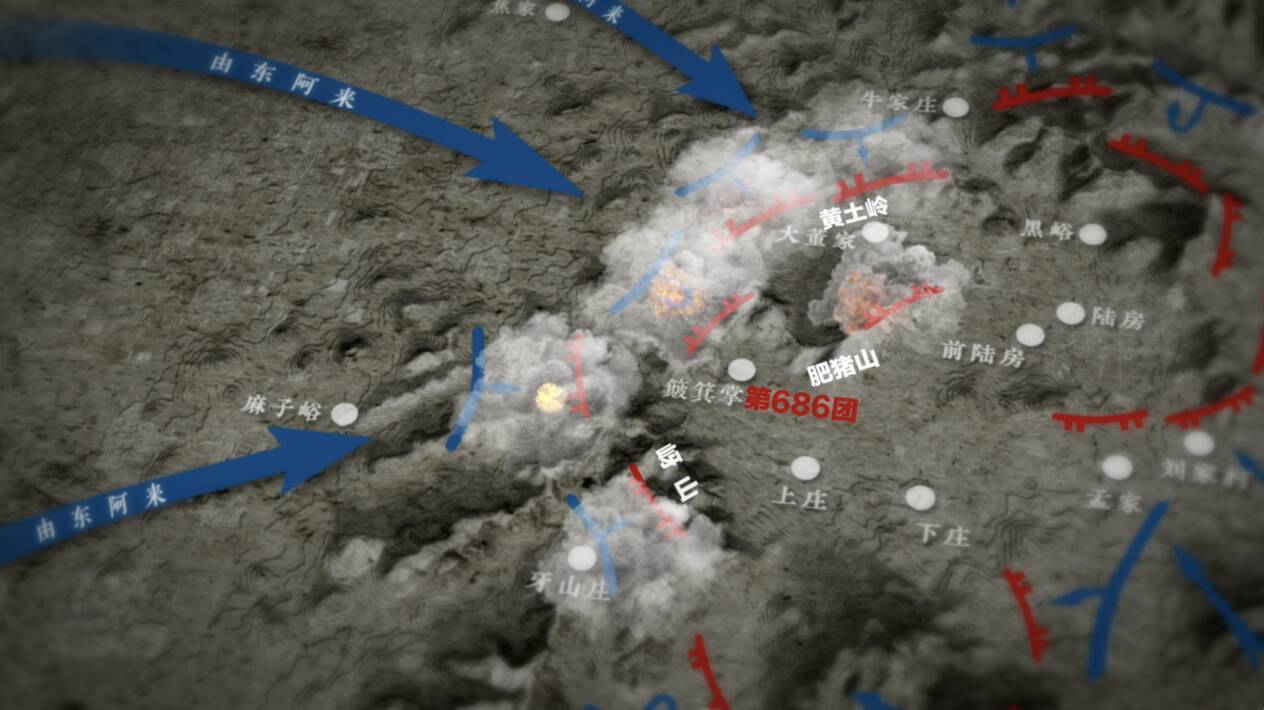

戰斗中的敵對形式示意包裝則是幫助觀眾理解戰斗進程的重要手段。如講述陸房突圍戰時,地圖動畫要清晰展現敵我戰斗與突圍的情況。我們根據史料記載,制作了詳細的戰斗地圖,用不同的顏色和符號代表我方和敵方的兵力部署、攻守路線等。箭頭的移動速度嚴格參照史料記載的行軍速度,當兩支箭頭交會時,用粒子爆炸效果表現戰斗爆發,通過動態的演示,讓觀眾能清晰地看到戰斗的發展過程,感受到戰爭的激烈和殘酷。

在整個后期包裝制作過程中,我們始終面臨“技術精確性”與“情感真實性”的平衡難題。為確保每處包裝都有史料依據,我們建立“包裝溯源表”:大到地圖箭頭的顏色,小到標紅文字的字號,都需在備注欄注明史料來源,以確保包裝內容的準確性和歷史性。

這些檔案經過包裝,不再是冰冷的文字和圖像,而成為有溫度、有呼吸的歷史見證者,這本質上是一場與歷史的對話。當觀眾透過屏幕看到那些會“呼吸”的檔案、能“行走”的地圖時,或許能更真切地觸摸到那段山河破碎卻又浴火重生的歷史記憶。生動地講述山東抗戰的歷史,正是我們堅持用技術守護歷史溫度的終極意義。